沿線

1360年

この年のものを含む、9基の板石塔婆がある

1523年 (大永3年)

常泉寺を開山した雪庵寿欽が、この年亡くなった。

※『新編武蔵風土記稿』の常泉寺の項に次のように出ている。曹洞宗下野国(栃木)鹿沼瑞光寺黒雲山ト号ス、寺領十石ノ御朱印ハ天正十九年(1591) 七月十七日賜レリ、開山雪庵寿欽、大永三年(1523) 四月八日寂ス中興開基、浅子大学鐘楼に延宝二年十一月鋳造の鐘をかけりと記す。

天正年間頃か

大雲文竜、住職をつとめる。

彼は、浦和の国昌寺で出家して各地を回って修行したのち、 太田窪(浦和)の守光院を開いて当寺に来住。書に優れる。

1591年 (天正19年)

徳川家康より寺領として、10石の御朱印地を賜る

1596年 ~ 1614年 (慶長年間)

文竜和尚、後陽成天皇、後水尾天皇の召しに応じて三度も宮中に入るほどの能書家であった。

その功により紫衣及び仏日金蓮禅寺の号を贈られる。

京から見れば僻遠の片田舎、 そこに住む一禅僧が宮中に招かれて書をものにしたことは異例の名誉であったことであろう。

天正十九年に寺領10 石の朱印を賜ったのはこのような傑出した名僧の活躍によるものと考えられる。

(1625年)

(染谷村の一部が岩槻城主阿部正次の領地となる)

(1681年)

(岩槻城主阿部正邦が丹後国へ移封、染谷村の同氏知行分収公される)

1883年 (明治16年)

火災で堂宇のほとんどを焼失。

寺に関する記録の類は残念ながら全く現存せず。住職の佐枝元雄和尚は寺の再建に奔走する。

住職は禅僧としても幅広い交際を持っていたらしく、山岡鉄舟とも深い交際を結んでいた。当寺にも何度か馬で来訪していたそうである。浄財を寄せてくれた篤志家に鉄舟の書を配ったということである。

鉄舟は維新期の幕臣で、千葉周作門下の剣の達人である一方、禅についても深いものを持っていて、剣と禅で悟得した境地を書に表したという。その書は雄渾で豪快、けれんみのない筆跡はひきつけずにはおかない魅力がある。

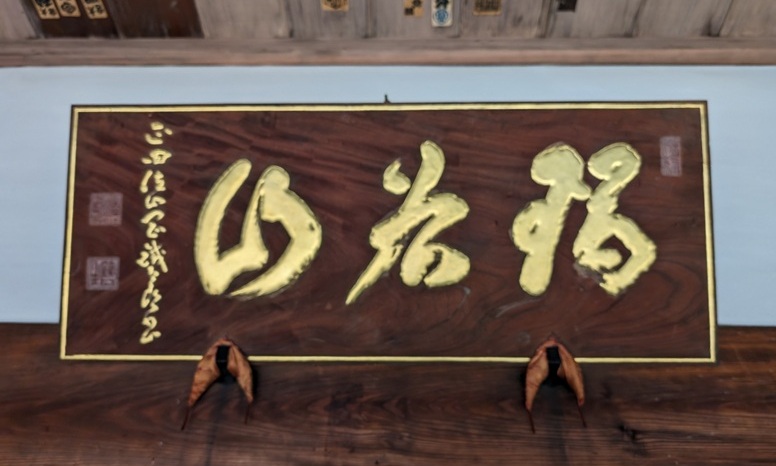

本堂には鉄舟が書いた「瑞谷山」と金箔をほどこした山額が掲げられている。

1923年 (大正12年)

9月1日 関東大震災。

流言飛語により、朝鮮人の虐殺が各地で発生。当地でも付近の若者がうわさに踊らされて、通りすがりの朝鮮人の若者、姜大興を殺してしまう。

それを申し訳ないことをしてしまったと、村人がお金を出し合ってお墓を建てて手厚く供養したという。この朝鮮人の虐殺は、差別の激しさを示すと共に、差別の裏返しの心理がもたらしたものともいえる

2007年 (平成19年)

9月2日「広島・長崎の火」モニュメント完成